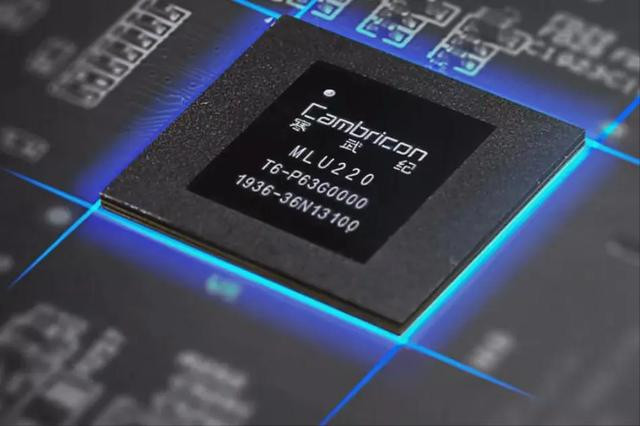

过去几年,寒武纪顶着“国产AI芯片第一股”的光环上市,市值一度冲上3400亿元,甚至被拿来对标英伟达。

可如今,这家公司市值跌到2500亿左右,蒸发近千亿。更奇怪的是,这波下跌恰恰发生在它扭亏为盈、开始赚钱之后——亏钱时股价狂飙,赚钱了反而跌了,资本市场的逻辑到底是啥?

先说个直白的现象:以前寒武纪是“独苗”,现在“同行”扎堆了。回想它刚上市那会儿,国内AI芯片领域能叫得上名的企业没几家,寒武纪顶着“第一股”的头衔,自然成了资本眼里的香饽饽。可这两年,海光信息、华为昇腾、摩尔线程这些对手全冒出来了,市场选择一多,寒武纪的稀缺性就被稀释了。就像菜市场里原先只有一家卖有机蔬菜,大家抢着买;现在突然开了五家,价格自然得往下走。

但更深层的原因,是资本市场对寒武纪的“估值方式”变了。以前它亏钱的时候,大家靠“想象力”炒股:参考英伟达的暴涨神话,觉得寒武纪未来也能复制奇迹。那时候没人较真它亏多少、赚多少,反正“AI概念”就是硬通货。可一旦它开始盈利,情况就反过来了——资本不再看故事,而是盯着财报数据算账。

举个例子,寒武纪单季度赚了2到3亿,听着不错对吧?可按它2500亿的市值算,市盈率直接飙到上百倍。这什么概念?茅台这种印钞机级别的公司,市盈率也就30倍左右。

换句话说,寒武纪的股价早就透支了未来几年的业绩预期。以前亏钱时还能用“未来可期”当遮羞布,现在盈利了,反而得用实际数据说话,稍微不及预期,股价就得挨锤。

有人可能不服:寒武纪赚钱了,难道不该涨吗?问题在于,它的盈利规模撑不起当前的估值。假如一个季度赚4亿,一年撑死16亿,按2500亿市值算,得花150多年才能赚回本金。这显然不合理。资本不是做慈善的,当“想象力”被业绩数据取代,股价回调就是必然。

当然,寒武纪也不是没机会翻身。如果它能像英伟达那样,营收和利润持续翻倍增长,市值自然还能往上冲。但现实是,国内AI芯片行业竞争越来越激烈,客户订单被分走、技术迭代压力增大,寒武纪要维持高增长,难度比以前大得多。

说到底,寒武纪的遭遇折射出资本市场的残酷真相:亏钱时,你可以靠概念和预期讲故事;一旦开始赚钱,就得用硬核数据接受检验。从“中国英伟达”到“回归现实”,寒武纪的股价波动,本质是资本市场从“狂热想象”到“理性算账”的转变。对投资者来说,这或许是个提醒:再性感的科技概念,最终也得落地到财务报表上。

股票查询网,股票配资门户推荐,国内最大的证券公司提示:文章来自网络,不代表本站观点。